Aktie Twitter Facebook Email Copy URL

25 Jahre internationale Klimaverhandlungen – 25 Jahre verpasster Chancen

Katja Voigt ist Referatsleiterin für Internationale Politik und Nordamerika bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie Referentin für Klimapolitik.

Tetet Lauron lebt auf den Philippinen und ist als Beraterin der Rosa-Luxemburg-Stiftung tätig.

Uwe Witt ist Referent Klimaschutz und Strukturwandel bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

David Williams ist Programmleitung für das Thema Klimagerechtigkeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung und wird bald von New York aus arbeiten.

Der Artikel wurde zunächst auf rosalux.de veröffentlicht.

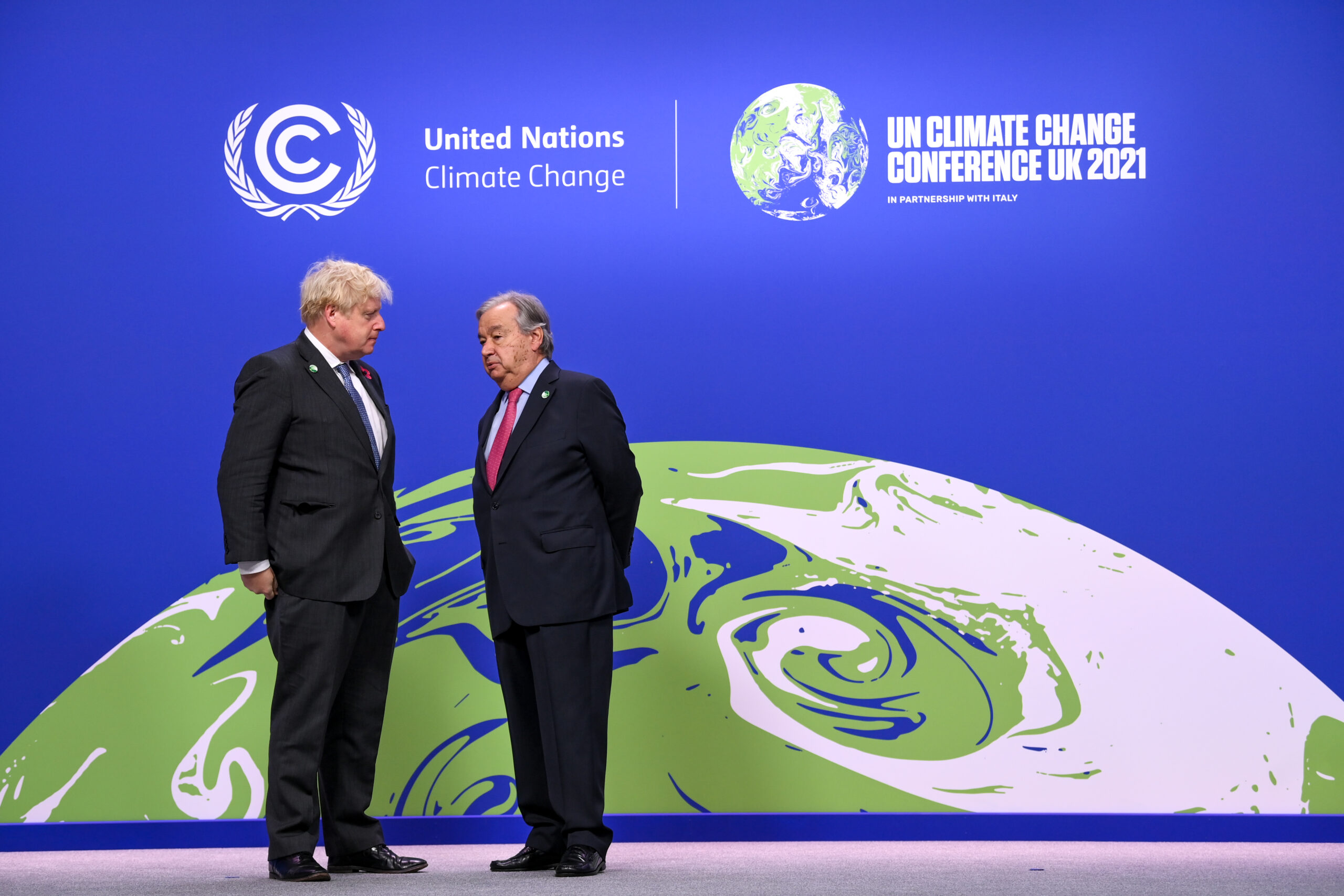

Premierminister Boris Johnson und António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, auf dem COP26 World Leaders Summit. Foto: Karwai Tang/ Britische Regierung

Mehrere Jahrzehnte ist es her, dass Wissenschaftler*innen nachgewiesen haben, dass sich aufgrund der Nutzung fossiler Brennstoffe die globale Temperatur erhöht – und wir befinden uns noch immer inmitten einer Klimakrise, die sich weiter zuspitzt. Um zu verstehen, wie das sein kann, hilft ein Blick auf die Lösungen, die Regierungschefs in ihren Verhandlungen über die letzten 25 Jahre vorgeschlagen haben.

Ein globales Problem muss auf einer globalen Ebene diskutiert werden. Dass die Klimakrise im Rahmen eines multilateralen System wie den Vereinten Nationen (UN) verhandelt und damit dieser wichtige Rahmen für internationale Kooperation genutzt wird, ist daher nur logisch. Als Anfang der 1990er Jahre die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) geschaffen wurde, argumentierten die Länder des Globalen Südens, dass diese die unterschiedlichen historischen Verantwortlichkeiten für die globale Erwärmung widerspiegeln müsse – ein Argument, das als «gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortlichkeiten» (common but differentiated responsibilities) in die Präambel der Konvention aufgenommen wurde. Diejenigen Länder, die bisher am meisten Emissionen verursacht hatten, sollten ihre Emissionen stärker reduzieren als andere, und zugleich die Ländern unterstützen, die am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Die internationale Klimapolitik, so schien es, schloss Fragen von Klimagerechtigkeit von Anfang an mit ein.

Als jedoch 1997 das Kyoto-Protokoll beschlossen wurde und 2005, nach langen Diskussionen und einem komplizierten Ratifizierungsprozess, in Kraft trat, zeigte sich, dass dieses Prinzip unterschiedlicher Verantwortung in der Praxis keineswegs ernst genommen wurde. Nicht nur lagen die Zusagen der Industrieländer für Emissionsreduktionen weit unter dem, was nötig wäre, um die globale Erwärmung tatsächlich zu begrenzen. Geprägt vom neoliberalen Denken, das seit den 1990ern dominiert, führte das Kyoto-Protokoll auch sogenannte «flexible Mechanismen» in die internationale Klimapolitik ein, wie den Clean Development Mechanism (CDM) oder Joint Implementation (JI). Damit wurden neue Märkte für Emissionen geschaffen, und den Industriestaaten die Möglichkeit zugesprochen, Emissionsreduktionen von Ländern des Globalen Südens oder den sogenannten Transformationsstaaten – überwiegend Länder der ehemaligen Sowjetunion – zu kaufen, anstatt selbst Emissionen zu reduzieren. War zunächst argumentiert worden, dass diese Instrumente es ermöglichen würden, Emissionen kostengünstiger zu verringern, zeigte sich in den folgenden Jahren, dass diese flexiblen Instrumente einer der größten Fehler der internationalen Klimapolitik waren. Sie sind ein Grund, warum die globalen Emissionen bis heute nicht wirklich gesunken sind. Die falschen Lösungen waren von Beginn an in die Architektur der globalen Klimapolitik eingebaut. Dass sie weiterhin eine Rolle spielen, zeigt, dass die Klimadiplomatie auf der internationalen Ebene noch immer weit davon entfernt ist, die tatsächlichen Gründe der Klimakrise – den fossilen Kapitalismus – anzugehen.

Lösungen für wen?

Die Antworten auf die Klimakrise, die über die letzten Jahre und Jahrzehnte vorgeschlagen wurden, klingen oft nach gut durchdachten Konzepten, die, wenn sie richtig umgesetzt würden, zu relevanten Emissionsreduktionen beitragen können. Der Teufel liegt jedoch im Detail – oder, in diesem Fall, im System. Schaut man sich verschiedene Ansätze an, wie den Emissionshandel, Aufforstungsprojekte wie REDD+, Elektromobilität oder Geoengineering-Projekte, wird deutlich, dass sie eins gemeinsam haben: Sie enthalten das Versprechen, dass alles wie bisher weitergehen kann und der Status Quo erhalten bleibt. Während sie, einzeln betrachtet, als Schritte in die richtige Richtung verstanden werden können, tasten sie die eigentlichen Ursachen der Klimakrise nicht an – in diesem Fall vor allem das expansionistische kapitalistische Modell, das durch die Nutzung fossiler Brennstoffe ermöglicht wurde und wird. Und während diese Lösungen als nachhaltig verkauft werden, haben sie oft verheerende ökologische und soziale Auswirkungen vor Ort, setzen koloniale Ausbeutungsmuster fort und werden – wiederum – auf Kosten derer umgesetzt, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben. Trotz sogenannter «Sicherheitsklauseln» oder safeguards ignorieren Ausgleichsprojekte im globalen Süden oder der Abbau von Ressourcen für «grüne Energie und Mobilität» in vielen Fällen die Rechte lokaler oder indigener Gemeinschaften und führen zu Landraub, Enteignung und Vertreibung. Hoffnungen, solche Projekte würden gutbezahlte Jobs oder den Zugang zu Energie und Ressourcen bringen, erfüllen sich meist nicht. Profitieren können von ihnen vor allem große Unternehmen, Regierungen oder die bereits zuvor Privilegierten, so dass bestehende soziale und koloniale Ungleichheiten fortgesetzt und verfestigt werden.

Alter Wein in neuen Flaschen – falsche Lösungen, neu verpackt

Im Hinblick auf die kommenden Klimaverhandlungen in Glasgow besteht weiterhin vage die Hoffnung, dass endlich die Maßnahmen beschlossen werden, die angesichts der Krise so dringend nötig wären. Weitaus dominanter sind allerdings die Befürchtungen, dass es sich bei den Ergebnissen wieder nur um «heiße Luft» handeln wird. Auf den ersten Blick wirken die Forderungen der britischen COP26-Präsidentschaft (die diese zusammen mit Italien innehat) tatsächlich ehrgeizig, etwa die Forderung nach einem Ende der Kohle oder die, Ökosysteme zu schützen und, wo nötig, wiederherzustellen. Allerdings ist das nur die eine Seite der Medaille. Die Betonung von «Netto-Null”-Zielen beispielswiese enthält wieder eine ganze Reihe von ressourcenintensiven technologischen Lösungen und Ausgleichsmaßnahmen, die es großen Unternehmen und Regierungen erlauben, ihre schmutzigen Geschäfte fortzusetzen. Vorgeschlagene «Lösungen” wie die Speicherung von Kohlenstoffdioxid (Carbon Capture and Storage) oder das großflächige Pflanzen von Bäumen schüren in Ländern des Globalen Südens die Angst vor massiven Eingriffen in und Aneignungen von Land und Ressourcen und weiteren Menschenrechtsverletzungen. Konzepte wie die derzeit stark beworbenen Nature Based Solutions sind selten mit sozialen Standards vereinbar und sind, genauer betrachtet, oft nur neue Versionen von bereits bekannten – und oft gescheiterten – Instrumenten, die auf der Kommodifizierung von Natur und Ökosystemdienstleistungen basieren.

Wie könnten also echte Lösungen aussehen? Lösungen, die nicht vorrangig die Fortsetzung oder gar die Ausweitung des Individualverkehrs vorsehen, nur jetzt mit Hilfe von Batterien, die einen ähnlich großen Ressourcenbedarf haben wie bisher die fossilen Antriebsmittel? Wie wäre es mit Lösungen, die auf einer radikalen Verringerung der Emissionen basieren, mit dem Ziel langfristig tatsächlich Null-Emissionen zu erreichen, statt auf neue alte (und immer noch falsche) Lösungen wie Atomenergie zu setzen? Wirkliche Lösungen würden bedeuten, dass ein Großteil der Menschen weltweit von ihnen profitiert – und nicht nur die Verursacher*innen der Klimakrise, wie es im Fall von Emissionsmärkten oft der Fall ist. Im Hinblick auf die finanzielle Seite der Klimaverhandlungen würde es heißen, dass das versprochene Ziel von 100 Milliarden Dollar jährlich für die Länder des Globalen Südens nicht nur eingehalten, sondern deutlich erhöht werden muss, um die tatsächlichen Kosten des Klimawandels auszugleichen – und das, ohne auf Kreditmodelle zurückzugreifen oder daraus ein Geschäftsmodell für die Privatwirtschaft zu machen.

Kein Platz für falsche Lösungen – Zeit für wirkliche Antworten auf die Klimakrise!